ちょっと症例の解説をさぼってしまっていたので、遅ればせながら8月分の終了症例から一ケース紹介したいと思います。

- 14歳

- 男性

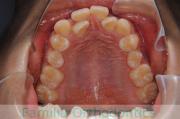

非常に強い叢生(でこぼこ、凹凸、ガタガタ)の患者さんです。凹凸があまりに大きかったからなのか、おそらく犬歯(3番目)がはえる時に引っこんでいる側切歯(2番目)の根にぶつかりながらはえてきて、当たった部分が溶かされてしまっていると考えます。

- ≫治療前

-

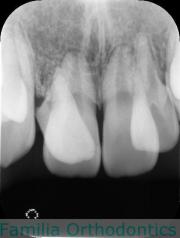

「前歯の関係等」にあるレントゲンで、側切歯の歯根吸収がはっきりと写っています。右(向かって左側)は、2/3ほど根が溶けてしまっていて、移動させるどころか長く使うのも難しいと思われます。

上顎

上顎 下顎

下顎 前歯の関係など

前歯の関係など

右側

右側 正面

正面 左側

左側

- ≫治療後

-

上は、歯根の吸収されている側切歯を左右とも抜歯して、犬歯を2番目に、4番目の第一小臼歯を3番目に、と一本ずつずらして排列することにしました。

下は、それほど凸凹はありませんが、少し下の前歯を内側に入れてあげるため、また奥歯のかみ合わせを改善するために、第二小臼歯(5番目)を抜歯した上でマルチブラケット法により治療しました。 上顎

上顎 下顎

下顎 前歯の関係など

前歯の関係など

右側

右側 正面

正面 左側

左側

犬歯は前歯やその後ろの小臼歯よりあとから生えてくるため、場所が足りないところに無理やり出ようとする場合があります。それにより、前歯の歯根が吸収されてしまうケースが増えてきているのではないかと感じます。今回紹介したこの患者さんでは、犬歯はちゃんと口の中に生えていましたが、前歯にぶつかって埋まったままになっていることも多いため、前歯がはえ変わり始める7~8歳頃で一回チェックすることをお勧めします。

こちらの患者さんのように、根の吸収が生じても何とかリカバーする方法はあるのですが、やはり前歯は前歯、犬歯は犬歯の本来の位置で、本来の役割をさせたいものです。